Cervara (RM)

Cervara (RM)

Quando si pensa alla regione Lazio ed al suo patrimonio storico

culturale ci si sofferma sulle città più famose come Roma, Tivoli, Viterbo,

Rieti, eccetera, dimenticando che la regione è ricchissima di borghi incantati

come nel caso di Cervara di Roma.

Questo piccolo e incantevole comune, situato a 1000 metri d’altezza nella

regione dei Monti Simbruini, è conosciuto

fin dai primi anni dell’800 dai turisti che facevano il Grand Tour, ed è

altresì famoso per essere "il paese

scolpito nella roccia", grazie alle numerose opere d'arte scolpite

direttamente nella roccia dei vicoli nei quali è incastonato il bordo da

artisti di tutto il mondo.

Uno dei monumenti principali è la “Scalinata

degli Artisti” (chiamata anche “Scalinata

della Pace”) che, composta da circa 200 scalini, partendo da Piazza

Giovanni XXIII conduce fino alla Piazza Umberto I, offrendo una passeggiata

immersa nell'arte e nella natura con scorci affascinanti sui monti che la circondano.

Sebbene il nome più comune sia “Scalinata degli Artisti”, viene anche chiamata

la “Scalinata della Pace” per simboleggiare l'unione e l'armonia tra le culture

e le espressioni artistiche di tutto il mondo. Questo doppio nome riflette

l'importanza della scalinata sia come spazio artistico sia come luogo di pace e

riflessione.

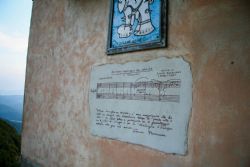

La scalinata è stata realizzata come omaggio agli artisti

che, a partire dall'Ottocento, hanno scelto Cervara di Roma come luogo di

ispirazione. Tra questi ci sono il pittore francese Ernest Antoine Hébert, il celebre poeta spagnolo Raphael Alberti, il compositore Ennio Morricone (cha al borgo ha dedicato

“Notturno- Passacaglia per Cervara”), Elio

Filippo Accrocca, il Nobel Luigi

Pirandello, lo scrittore e critico letterario francese Theophile Gautier.

Lungo la scalinata e per tutto il paese è possibile ammirare le opere d’arte

realizzate dai vari artisti che l’hanno visitata e leggere le poesie (scolpite

nelle pietre) di famosi poeti. Oltre al già citato Raphael Alberti, infatti,

camminando per i romantici vicoli del piccolo borgo, si possono trovare le

testimonianze e le poesie di molti altri famosi letterati italiani quali Giuseppe Ungaretti, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Mario

Luzi, Elio Pecora, Vincenzo Cardarelli e Rudy De Cadaval.

Proprio in memoria del poeta veronese Rudy De Cadaval (Verona, 1 gennaio 1933 –

Altipiani di Arcinazzo, 13 agosto 2021) e per promuovere la poesia

contemporanea, nel 2022 viene istituito, su iniziativa della moglie Claudia

Formiconi, il Premio Letterario Rudy de

Cadaval.

Negli ultimi anni il premio, che solitamente si tiene alla fine di Agosto,

negli ultimi anni è cresciuto diventando un punto di riferimento per la poesia

contemporanea. Per chi avesse voglia di visitare questo incantevole e

suggestivo posto si consiglia di informarsi sulle date nelle quali si tiene il

premio e visitare Cervara in questo periodo.

Soncino (CR)

Soncino (CR)

Le prime tracce documentate dell’isola sulla qual risiede la Riserva Naturale Isola Boschina risalgono al XVII° secolo. Questo fa di quest’isola la più antica isola presente sul Po documentata.

L’isola si estende su di una superficie di 37 ettari e dal 1985 è diventata riserva naturale per tutelare quello che resta del bosco planiziale (un tipo di ambiente presente anticamente nella Pianura Padana e che oggi sopravvive in limitate aree scampate al disboscamento). In realtà già dal 1981 questa piccola isola, ancora di proprietà privata, fu dichiarata Biotopo; quando quattro anni più tardi venne istituzionalizzata a Riserva Naturale Regionale la gestione venne affidata all’ex-Azienda Regionale delle Foreste, ora ERSAF.

Nel 2004 la Riserva viene dichiarata Sito di Importanza Comunitaria e nel 2006 Zona di Protezione Speciale entrando a far parte dei siti Natrua 2000. I siti Natura 2000 sono stati designati specificamente per tutelare aree che rivestono un’importanza cruciale per una serie di specie o tipi di habitat elencati nelle direttive Habitat e Uccelli e sono ritenute di rilevanza unionale perché sono in pericolo, vulnerabili, rare, endemiche o perché costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche d’Europa. In totale, devono essere designate come siti Natura 2000 le aree di importanza cruciale per circa 2000 specie e 230 tipi di habitat.

L’Isola Boschina, lunga poco più di 1.500 m e con una larghezza massima di 400 m, occupa una nicchia abbastanza protetta del fiume Po che la protegge dai fenomeni di erosione. La sua posizione, inoltre, le permette di godere di un bioclima particolare caratterizzato da un livello costantemente elevato dell’umidità atmosferica e di una minor temperatura durante il periodo vegetativo delle piante. Purtroppo nei secoli l’isola ha subito una continua trasformazione dovuta alle pratiche agricole e boschive. Le coltivazioni sono state sempre operate nella zona centrale, per difenderle dalle piene del Po mentre la vegetazione naturale è stata depauperata, soprattutto a partire dagli anni ‘70, per ospitare le piantagioni di pioppi nordamericani. Fortunatamente alcuni lembi dell’originaria foresta planiziale lombarda, si sono conservati nel tempo (circa 8 ettari) e questo ha giustificato l’istituzione della Riserva Naturale, nata per salvaguardare questo scrigno di biodiversità nella bassa pianura padana.

Il bosco è formato da farnia, pioppo bianco e nero, olmi e aceri. Sono poi presenti qualche ciliegio, dei frassini ossifilli e la robinia che, però, spesso diventa infestante.

L’Isola Boschina è passata nei secoli sotto diverse proprietà fino al 1968, quando la proprietà fu ereditata dall’Opera Pia Ospedale Civile di Ostiglia. Quando venne messa all’asta, venne acquistata da Gian Battista Meneghini; in seguito venne acquistata da commercianti di legname modenesi, che avviarono i popolamenti produttivi di pioppo. Grazie all’attività di sensibilizzazione di Italia Nostra si avviò il processo per istituire la Riserva (1985) che divenne nel 1987 di proprietà regionale.

La riserva è visitabile tutto l’anno anche se il periodo consigliato è l’estate.

Gli edifici presenti sull’isola sono sottoposti a vincolo architettonico, e comprendono una villa ottocentesca in stile neoclassico, un fabbricato rurale con un lungo porticato (barchessa), un pozzo e una piccola struttura originariamente adibita a forno. Le costruzioni sono disposte su tre lati di una caratteristica aia in mattoni.

Nella Riserva si possono, inoltre, ammirare due monumenti arborei di particolare pregio: un enorme pioppo americano situato a poche decine di metri dalla Villa e che, data l’età, potrebbe rappresentare uno dei primi individui di pioppo nordamericano piantati sul territorio italiano agli inizi della pioppicoltura e un monumentale e bellissimo pioppo bianco che si trova nel settore orientale dell’isola e che rappresenta un grande valore biogenetico per la conservazione e il miglioramento delle linee autoctone di pioppo bianco.

A livello faunistico, grazie ad alcune fototrappole, si è potuta accertare la presenza di una popolazione di caprioli stabile oltre a tassi e volpi; sono inoltre presenti il rospo smeraldino, la rana verde e rana dalmatina

L’accesso all’isola è attualmente possibile, oltre che con imbarcazione, utilizzando un guadoartificiale praticabile però solo nei periodi di secca del fiume (ecco perché è consigliabile visitarla in estate quando le acque del Po sono più basse). Lungo i sentieri che sono presenti nell’isola è possibile ammirare delle stupende statue lignee: in occasione della festa d’autunno, ERSAF, Comune di Ostiglia e WWF organizzano, infatti, un evento culturale che vede la partecipazione di scultori provenienti da varie parti d’Italia che si cimentano nella realizzazione di statue lignee il cui tema è “…di bosco, di fiume. L’immaginario”.

L’isola è visitabile a piedi o in bicicletta. Sebbene diversi cartelli ben visibili indicano il limite raggiungibile in auto può capitare che questi cartelli vengano ignorati e le auto arrivino fin quasi (se non dento quando l’acqua è particolarmente bassa come a luglio 2022) l’isola.

Per informazioni su come comportarsi consiglio di visitare il sito dell ERSAF (l'Ente Regionale per i Servizi e all'Agricoltura e alle Foreste) dove si legge che è anche vietato introdurre cani, transitare con mezzi motorizzati, effettuare il campeggio, raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, abbandonare i sentieri di percorrenza e dalle aree di sosta e di osservazione, fare pic-nic al di fuori delle aree appositamente attrezzate, esercitare la caccia.

Durante il rinascimento furono molte le città che vennero modificate per rispecchiare il modello di città ideale dell’epoca, ma pochissime sono quelle costruite quasi dal zero come la città di Sabbioneta: fu costruita come nuova città nella seconda metà del XVI secolo al posto di un piccolo borgo medievale preesistente. Per Vespasiano I° Gonzaga la città di Sabbioneta doveva essere principalmente una fortezza, come si vede dalla cinta muraria che la circonda a forma di stella ma, nel contempo, la pianta a scacchiera delle vie della città ed il ruolo degli spazi pubblici e dei monumenti rappresentano uno dei migliori esempi di città ideale costruita in Europa nella seconda metà del ‘500.

La visita di Sabbioneta non richiede più di un giorno ma vale sicuramente la pena visto la quantità di bellezze che vengono racchiuse in questo piccolo scrigno e con 15 euro (estate 2022) è possibile visitare tutti i monumenti che caratterizzano il borgo.

Il Palazzo Giardino

Il Palazzo costituiva il luogo nel quale il duca Vespasiano Gonzaga si ritirava per leggere, studiare e trovare sollievo dagli impegni di governo.

Sebbene l'esterno risulti molto sobrio, caratterizzato da una facciata intonacata di bianco, all’interno presenta un ricco itinerario decorativo riflette la vasta cultura letteraria di Vespasiano: una ventina tra sale, salette e passaggi rivelano un’incredibile ricchezza di decorazioni tra stucchi, affreschi e decorazioni. Un itinerario che bisogna fare letteralmente con il “naso all'insù”.

Galleria degli Antichi

Dal secondo piano del palazzo giardino si accede alla Galleria degli Antichi, chiamato anche “Corridor Grande”. Adagiato sopra 27 arcate si sviluppa per una lunghezza di circa 97 metri e rappresenta la terza galleria in Italia per lunghezza dopo “La Galleria delle Carte Geografiche” in Vaticano e la “Galleria degli Uffizi” a Firenze.

La galleria fu costruita per contenere collezione archeologica del duca comprendente 50 state, 160 busti e 80 bassorilievi, tutti di Età Classica, che nel 1774 vennero confiscati per volere dell’amministrazione austriaca e trasferiti all’Accademia di Belle Arti di Mantova. Oggi i marmi sono esposti nella galleria della Mostra in Palazzo Ducale a Mantova e nel Museo della Città.

Una fila di finestroni illumina lo spazio interno che illumina le figure allegoriche e le pareti affrescate. L’effetto prospettico che caratterizza le due estremità del corridoio è impressionante. Come in moltissimi altri edifici sabbionetani il soffitto ligneo è caratterizzato da cassettoni riquadrati che presentano al centro di ogni scomparto e lungo l'asse delle travi delle piccole rosette dorate.

Il piano inferiore, come abbiamo detto, è composto da una serie di ventisei arcate a tutto sesto separate da possenti pilastri che creano passaggio pedonale coperto da grandi volte a crociera.

Teatro all’Antica

Conosciuto anche come “Teatro Olimpico” il Teatro all’Antica di Sabbioneta non solo è l’edificio più rappresentativo della città ma è anche il primo esempio di teatro moderno inserito in un edificio appositamente costruito dal nulla.

Il progetto, ad opera di Vincenzo Scamozzi allievo del Palladio, ricorda molto il Teatro Olimpico di Vicenza, sebbene di dimensioni più modeste. L’entrata del teatro presenta la scritta “Roma Quanta Fuit Ipsa Ruina Docet” (Le stesse rovine insegnano quanto grande fu Roma) come inno alla cultura rinascimentale.

Alle spalle del palco vi è uno spettacolare colonnato in stile corinzio sormontato dalle statue delle divinità antiche, come nel teatro vicentino. Purtroppo dopo la morte di Vespasiano tutta la città conobbe un periodo di decadenza ed il teatro venne adibito a diversi usi che andavano dal granaio alla stalla per finire al cinematografo fino a quanto nel 1969 venne restaurato e riportato agli antichi splendori.

Palazzo Ducale

Il palazzo Ducale situato nella piazza principale del borgo si presenta con un’elegante facciata caratterizzata da un porticato posto a un livello rialzato caratterizzato da cinque archi e si conclude con un possente cornicione a mensole. In questo palazzo, nel 1591 nel piano mezzanino morì Vespasiano I°.

Il palazzo è caratterizzato da una serie di sale che occasionalmente vengono utilizzate per mostre (come quella dell’estate 2022 di vestiti d’epoca). Tra le sale sono da segnalare: la sala delle aquile che racchiude al suo interno le statue equestri lignee raffiguranti Vespasiano, il padre Luigi Gonzaga, il bisavolo Gianfrancesco e Ludovico, la Galleria degli antenati, la sala degli elefanti, la sala dei leoni, la sala degli ottagoni e dei grappoli dove era conservala la ricca biblioteca del duca.

Chiesa della Beata Vergine Incoronata

Caratterizzata da una pianta ottagonale la Chiesa della Beata Vergine Incoronata era nata per essere cappella palatina e pantheon per la dinastia di Vespasiano. L’esterno della chiesa, severo e massiccio che la fa sembrare quasi una fortezza entra in contrasto con l’interno ricco di decorazione e dove la luce, che entra dalla lanterna situata a 38 metri d’altezza, crea stupendi giochi di contrasti con le ombre.

Al suo interno, nella cappella a sinistra dell'altare maggiore, è collocato il monumento funebre realizzato interno al 1592 dallo scultore Giovan Battista Della Porta di Vespasiano I°. La statua in bronzo del duca campeggia sulla tomba realizzata in marmi policromi. Da sottolineare le decorazioni interne settecentesche a trompe-l’oeil che creano uno slancio verso l’altro.

Sinagoga di Sabbioneta

Negli anni del dominio di Vespasiano Gonzaga, nonostante venissero emanate bolle pontificie che avrebbero dato inizio alla segregazione degli ebrei nei ghetti, alle famiglie ebraiche sabbionetane venne concesso di insediarsi liberamente. La sinagoga venne edificata nel 1824 in quello che fu per secoli il quartiere ebraico visto che a Sabbioneta non fu mai istituito un vero e proprio ghetto.

Dopo decenni di abbandono seguiti allo scioglimento della locale comunità ebraica la sinagoga venne riaperta al pubblico nel 1994. In rispetto al precetto secondo il quale tutte le sinagoghe non devono avere nulla al di sopra se non il cielo il Tempio venne realizzato nella parte superiore dello stabile. L’interno, di pianta rettangolare, conserva gli arredi originali ottocenteschi costituiti dagli antichi banchi di legno, da un candelabro di Hannukkah e da un artistico cancelletto di ferro battuto che limita la zona più sacra nella quale si trova l'Aron, ai lati del quale pendono due lampade votive. Il soffitto a volta dà l’impressione di un telo gonfiato dal vento. Una sala è dedicata a piccolo museo ebraico.

Oratorio di San Rocco e la sua pinacoteca

Come tutti gli edifici di Sabbioneta anche la chiesa di San Rocco risale alla seconda metà del ‘500. L’oratorio della Chiesa ospita la pinacoteca del Polo Museale di Sabbioneta, con una ricca collezione di dipinti e opere d’arte che ripercorrono diverse epoche.

Malcesine (VR)

Malcesine (VR)

Il castello che sorge nel pittoresco borgo di Malcesine

sorveglia da secoli il più grande lago d’Italia.

Sebbene le origini del borgo gardesano risalgano al 500 a.c. le prime

testimonianze di un castello compaiono solo durante il dominio dei Franchi che

succedettero ai longobardi nel governo di Malcesine.

Proprio la posizione strategica del borgo ne fece durante i

secoli un luogo particolarmente contestato dalle varie potenze che si

succedettero nel controllo del territorio, così passo dal controllo della Federazione

della Gardesana dell’Acqua a quello dei Visconti, di Venezia, dell’Austria,

della Francia Napoleonica per diventare parte del Regno d’Italia solamente nel

1866.

I primi costruttori del castello sembrano essere stati i Longobardi di re

Alboino che su di uno scoglio a picco sul lago ersero la prima roccaforte

gardesana, che venne però distrutto una prima volta dalle truppe di Re

Childerico; fu riedificato verso la fine dell’ottavo ad opera dei Franchi quando Malcesine passò

nelle mani di Carlo Magno, mentre le mura vennero allargate in seguito per

contrastare le invasioni dei barbari Ungheri e andarono a proteggere il borgo.

La vera rinascita del castello avvenne però durante il periodo dei feudi prima

divenendo parte della signoria del Vescovo di Verona dove acquisto una grande

indipendenza tanto che il borgo ebbe la possibilità di coniare monete proprie.

Intorno alla fine del 1200, il controllo del borgo e del castello passò ai

signori “Della Scala”, e nel 1277 l’allora signore di Verona Alberto, capendone

l’importanza strategica del borgo, rimaneggiò e restauro il castello con

particolare cura. Da quel momento prende il nome di “Castello Scaligero” di

Malcesine. Nel 1400, per difendersi dai tentativi di conquista dei Carraresi, il

borgo di Malcesine dovette passare sotto la protezione della Serenissima

Repubblica di Venezia che segna l’inizio di un periodo di stabilità e

prosperità.

Sia che si arrivi dal lago o tramite la strada normale, il

castello cattura subito lo sguardo con la sua torre pentagonale di 31 mt che

domina l’intero paesaggio. In effetti il castello, insieme alla funivia, è il

vero cuore dell’intero borgo di Malcesine che ogni anno accoglie migliaia di

visitatori da tutto il mondo.

Appena si entra, sulla sinistra, c’è la “Casermetta” che al piano interrato e

al piano terra ospita il Museo di Storia Naturale del monte Baldo e del Garda.

In sole 9 sale il piccolo museo riesce a raccontare il territorio sia del Lago

di Garda che del Monte Baldo da un punto di vista geologico e naturalistico; le

quattro sale posizionate nel piano interrato sono dedicate soprattutto al lago

mentre e le altre cinque al piano terra sono dedicate al paesaggio e alla

montagna. Particolarmente affascinante è la prima sala il cui scopo è di

immergere il visitatore nel lago, creando uno stacco con la realtà esterna e

fargli immaginare di essere sul fondo del lago più grande d’Italia; affianco

c’è la sala con la stratigrafia del lago che permette di capire realmente le

dimensioni e la profondità del Lago di Garda e quale sia la sua fauna ittica.

Sebbene sarebbe sufficiente la visita al piccolo museo naturalistico per

giustificare un’escursione al castello quello che questo bellissimo monumento offre

è molto di più: percorrendo le mura e salendo sulla torre ,circa 400 scalini,

da un’altezza di 70 metri (30 metri l’altezza della torre e circa 40 lo sperone

roccioso sulla quale si erge) si può ammirare un panorama a 360° del lago e

delle montagne da un punto di vista incantevole. Durante la salita si può

ammirare un antico fucile

Un’altra sala che merita di essere vista è quella dedicata

al poeta Goethe. Nel settembre del 1786, durante il suo viaggio in Italia il

poeta incorre in una disavventura: arrivato a Malcesine, colpito dalla bellezza

del lago e del castello si mette a dipingerlo. Le autorità

veneziane,scambiandolo per una spia austriaca,

lo arrestano. Una volta chiarito l'equivoco, Goethe soggiornerà

serenamente alcuni giorni proprio a Malcesine.

Appena fuori dalla “Casermetta” si sale per una gradinata, fino alla vecchia

polveriera costruita dagli Austriaci che oggi prende il nome di “Sala Goethe”;

qui si trovano esposte le immagini che Goethe ha tratteggiato del lago e del

Castello. Appena oltre la sala è collocato in un angolo il busto del Poeta.

Dopo la “Sala Goethe” si può avere una prima visione del

panorama del lago salendo una scalinata che porta a quello che viene definito

il secondo cortile, chiamato “Rivellino”, dove vengono anche celebrati i

matrimoni.

Attraverso un portale (chiamato “Portale Scaligero”) si accede al terzo

cortile. La prima cosa che si nota è la presenza di un pozzo. Alla sinistra di

questo, infondo al muro, oltre quelle che sembrano le antiche latrine, c’è un

antico affresco raffigurante una Madonna con Bambino, segno che forse in

passato era presente in quel punto una cappella.

Da questo cortile è possibile salire alla torre passando per la Sala Congressi

della Residenza Scaligera oppure accedere al piano terra al Museo “delle Galee

veneziane”, dedicato alla storia della navigazione sul lago e alla nascita e

all’evoluzione del castello.

Il visitatore che accede a queste sale è accolto da un impressionante filmato animato

che illustra l’impresa del trasporto via terra di una flotta da Venezia al Lago

di Garda, il famoso: “Galeas per montes”, una delle più incredibili imprese di

ingegneria militare realizzate nel medioevo. Tra il gennaio e l'aprile 1439 la

Serenissima Repubblica di Venezia fece trasportare una flotta di 33 navi, dal

Mar Adriatico al Lago di Garda, risalendo il fiume Adige fino a Rovereto e

trasportando le navi via terra per un percorso di circa venti chilometri tra le

montagne.

Se si ha intenzione di visitare Malcesine, magari per

usufruire della famosa funivia, conviene sicuramente dedicare un paio d’ore a

visitare il castello e conoscere meglio la storia, la morfologia e l’aspetto

naturalistico presente nella zona del Garda.

Brisighella (RA)

Brisighella (RA)

A metà strada tra Ravenna e Firenze sorge il pittoresco

borgo di Brisighella. Qui il tempo rallenta e la vita sembra andare ad un ritmo

diverso tanto che la famosa torre dell’orologio ha 6 numeri anziché 12. Il

borgo si sviluppa nel pianoro sottostante la collina dei tre poggi e per

visitarlo si segue un percorso in leggera salita. Brisighella viene anche chiamato il borgo dei tre colli in quanto sembra incorniciato da tre

colli, sopra i quali sorgono la Rocca Manfrediana, la Torre dell’Orologi ed il Santuario del Monticino.

Prima però di parlare della rocca o della torre dobbiamo

soffermarci sulla Via degli Asini o

Via del Borgo, che, famosa per le sue caratteristiche che la rendono unica al mondo, è una strada sopraelevata si trova all’interno delle casette color pastello che si affacciano su di una grande strada che sembra più una piazza e

che riceve luce dalle caratteristiche finestre ad arco.

Nata nel XIV secolo per scopi difensivi (rappresenta il più antico baluardo

difensivo a protezione del borgo), successivamente venne utilizzata per trasportare

il gesso delle cave servendosi di asinelli e da qui deriva il nome. Gli animali, quando non lavoravano, erano riposti nelle celle sulla strada difronte alle finestrelle ad arco, mentre i proprietari vivevano negli appartamenti sopra di esse.

La Torre

dell’Orologio di Brisighella sorge oggi su uno dei tre colli che dominano

il borgo. Fatta erigere da Maghinardo Pagani da Susinana nel 1290 per scopi

difensivi, in quanto permetteva di avere un’ampia visione sul territorio e di

controllare le mosse degli assediati nel vicino castello di Baccagnano , costituì

fino al 1500 parte del sistema difensivo del borgo. La torre fu completamente

ricostruita nel 1850 e nello stesso anno vi fu posto anche l’orologio la cui

particolarità è quella di avere un quadrante con solo sei ore.

La torre è raggiungibile a piedi o in auto; se la si vuole raggiungerla a piedi il

percorso parte dalla Via degli Asini e dopo 300 scalini si raggiunge la base

della torre. Consiglio di fare il questo percorso in quanto offre degli scorci

stupendi sui tette e la vallata sottostante.

Dalla torre parte un sentiero che collega la stessa alla Rocca Manfrediana.

La rocca Manfrediana

venne costruita nel 1310 dai Manfredi, signori di Faenza (i Manfredi) e fu la

dimora di questa potente famiglia fino al 1500. Oggi la rocca è visitabile

pagando un biglietto (circa 3€) e si può passeggiare sulle mura e sulle

passerelle che collegano le torri. La Rocca conserva ancora le caratteristiche

delle fortezze medioevali: i fori per le catene dei ponti levatoi sopra la

porta d’ingresso, i beccatelli usati per sostenere parti sporgenti e le caditoie , i camminamenti sulle mura di

cinta, le feritoie.

Dalla torre si può tornare in paese tramite un sentiero che scende senza

scalini così da fare un percorso ad anello.

Brisighella offre molti posti dove mangiare bene e la cucina

è veramente buona, ma a chi volesse provare consiglio la trattoria “La Casetta”:

ottima l’accoglienza, ampia scelta di menù sia di carne che di pesce; preparati

e gentili i camerieri. Noi abbiamo optato per un menù degustazione che

sinceramente anche se era squisito non siamo riusciti a terminare. Incredibile

il rapporto qualità prezzo.